Saint-André-des-Ramières est aujourd’hui un hameau de la commune de Gigondas, situé sur la rive gauche de l’Ouvèze. Il constitue le cœur de l’activité de notre entreprise agricole.

Il doit son existence à un prieuré de l’abbaye de Montmajour (près d’Arles), placé sous le vocable (dédier un lieu à un saint) de Saint-André au VIIe siècle. L’installation sur place de moniales venues de Prébayon (dont les ruines sont situées à 10 kilomètres environ) qui connut des inondations terribles en 962, fit regrouper autour de leur monastère une communauté laïque à partir du début du XIIIe siècle. Au milieu du XIIe siècle vraisemblablement, la communauté se range sous la direction des Chartreux. La chartreuse et le village furent pillés et laissés en ruines lors des guerres de religion, à la fin du XVIe siècle. Le début du XVIIIe siècle marqua la fin de la présence des moniales. Les Ramières furent dès lors sous la gouverne des évêques d’Orange qui en firent l’une de leurs résidences jusqu’à la Révolution française.

“La maison de campagne des évêques d’Orange était une demeure agréable, au sein d’une vallée fertile. Des bois épais lui faisaient un rempart de grands arbres et une ceinture de jeunes taillis. L’horizon y était large. La vue s’étendait par-delà les prochaines collines où des villages en équilibre sur des pentes, et la vigne se mêlant encore à l’olivier évoquaient à la fois les bourgades et les côteaux de l’Ombrie. Une rivière assez paresseuse d’ordinaire, mais aux jours d’orage gonflée de cent ruisseaux, la parcourait et arrosait, quand elle ne l’inondait pas, un domaine où travaillaient de nombreux paysans.”

Presque rien n’a changé à Saint-André-des-Ramières !

Au Xe siècle, les moniales de Prébayon transférèrent leur communauté à Saint-André-des-Ramières

Les origines de Prébayon se confondent dans la légende et la tradition qui font remonter à Sainte Radegonde et à l’époque mérovingienne l’établissement d’un monastère de religieuses bénédictines dans la montagne de Prébayon. Des orages violents auraient provoqué la ruine de ce monastère et un départ précipité de la communauté vers Saint-André-des-Ramières, au cours du Haut Moyen Âge. L’Abbaye de Montmajour aurait cédé cet ancien prieuré qu’elle possédait près de Gigondas au diocèse de Vaison.

“Le prélat Arthémius conduit sa noble visiteuse, Germilie, parente de Sainte Radegonde, à Prebayon, situé à une lieue de Vaison, aujourd’hui dans le territoire de Séguret. Un an après, en 611, ce coin de terre, resserré entre 3 montagnes qui interceptent en hiver les rayons du soleil, et arrêtent en été la brise qui en tempérerait les chaleurs étouffantes, reçut cinq jeunes vierges qui y firent profession de vivre sous la règle de Saint Césaire.”

“Ce noble monastère où les vierges Chartreuses

Sont avec l’habit blanc tout à fait vertueuses

Est au bout d’un grand bois parmi des arbrisseaux

Où l’Ouvèze répand abondamment ses eaux.

C’est là que nuit et jour elles font leurs prières

Et que nous appelons Saint-André-des-Ramières.

On dit qu’elles étaient jadis à Prébayon,

Lieu très affreux, lavé par les eaux du Trignon.”

Joseph-Marie de Suarès (1599-1677), évêque de Vaison

Ainsi, Saint-André-des-Ramières fut occupé par des religieuses à partir de 963.

En 1145, les nonnes de Prébayon demandent un rattachement à l’ordre des Chartreux. Ainsi naquit la première branche féminine de cet ordre. Ce choix de passer à une plus grande solitude fut appuyé et guidé par Jean d’Espagne, moine et prieur de Montrieux, qui donna aux moniales de Prébayon une copie des Coutumes de Chartreuse. À partir de ce moment, Saint-André-des-Ramières dût cesser d’être une abbaye et devint la Chartreuse de Saint-André-des-Ramières, les chartreux ayant renoncé à la dignité abbatiale.

Le rayonnement de cette première branche féminine fut important, puisque c’est d’elle que partirent les moniales qui formèrent les communautés de plusieurs monastères de Chartreuses.

Les moniales adoptèrent une forme de vie plus cénobitique (forme de vie monastique en communauté) que celle des Chartreux (pas de cellule individuelle, office de nuit récité et non chanté, sauf pour les fêtes, réfectoire quotidien). Saint-André-des-Ramières n’étant pas en stricte conformité avec les exigences de la règle des Chartreux, le chapitre général excommunia les moniales en 1292, puis les expulsa de l’ordre en 1336. Bien que le monastère fût définitivement détaché de l’ordre des Chartreux, les moniales conservèrent l’habit et une partie des usages cartusiens.

Au XVIe siècle, le monastère de Saint-André-des-Ramières reconnut le prince d’Orange comme souverain et lui prêta hommage ; le prince d’Orange contesta le droit d’élire l’abbesse et procéda lui-même à des nominations. Plusieurs princes, à la suite de l’empereur Sigismond qui aurait offert un fragment de la Sainte-Épine, visitèrent le monastère et laissèrent des marques de générosité.

En 1563, le monastère fut brûlé par les protestants lors des guerres de Religion.

À partir de 1567, les moniales développent, à Saint-André-des-Ramières, des activités agricoles et introduisent la vigne

Le projet de suppression du monastère appuyé par la cour de France qui voulait en appliquer les revenus à la création d’un séminaire à Orange, finit par aboutir au milieu du XVIIIe siècle. Les derniers évêques d’Orange se firent attribuer les biens dans la mense épiscopale (part des biens et revenus d’un évêché) et firent de l’ancien monastère leur résidence de campagne.

Le relâchement des règles monastiques conduit en effet Louis XV, le 19 février 1734, à décréter la suppression du monastère, confirmée par la bulle pontificale (document scellé dans lequel le pape pose un acte juridique) de Clément XII, le 10 décembre 1735. Le Domaine est alors transformé en résidence de campagne des deux derniers évêques d’Orange qui embellissent et transforment le couvent en château, devenant ainsi le Château Saint-André-des-Ramières.

Le domaine est vendu à la Révolution et passe alors dans la sphère privée. C’est en 1929 qu’il est acquis par les familles Rey et Veyrat. Et à partir de 1999, la famille Rey en est l’unique propriétaire. En 2017, l’acquisition du château par la famille Rey donne lieu à la réunification historique du domaine.

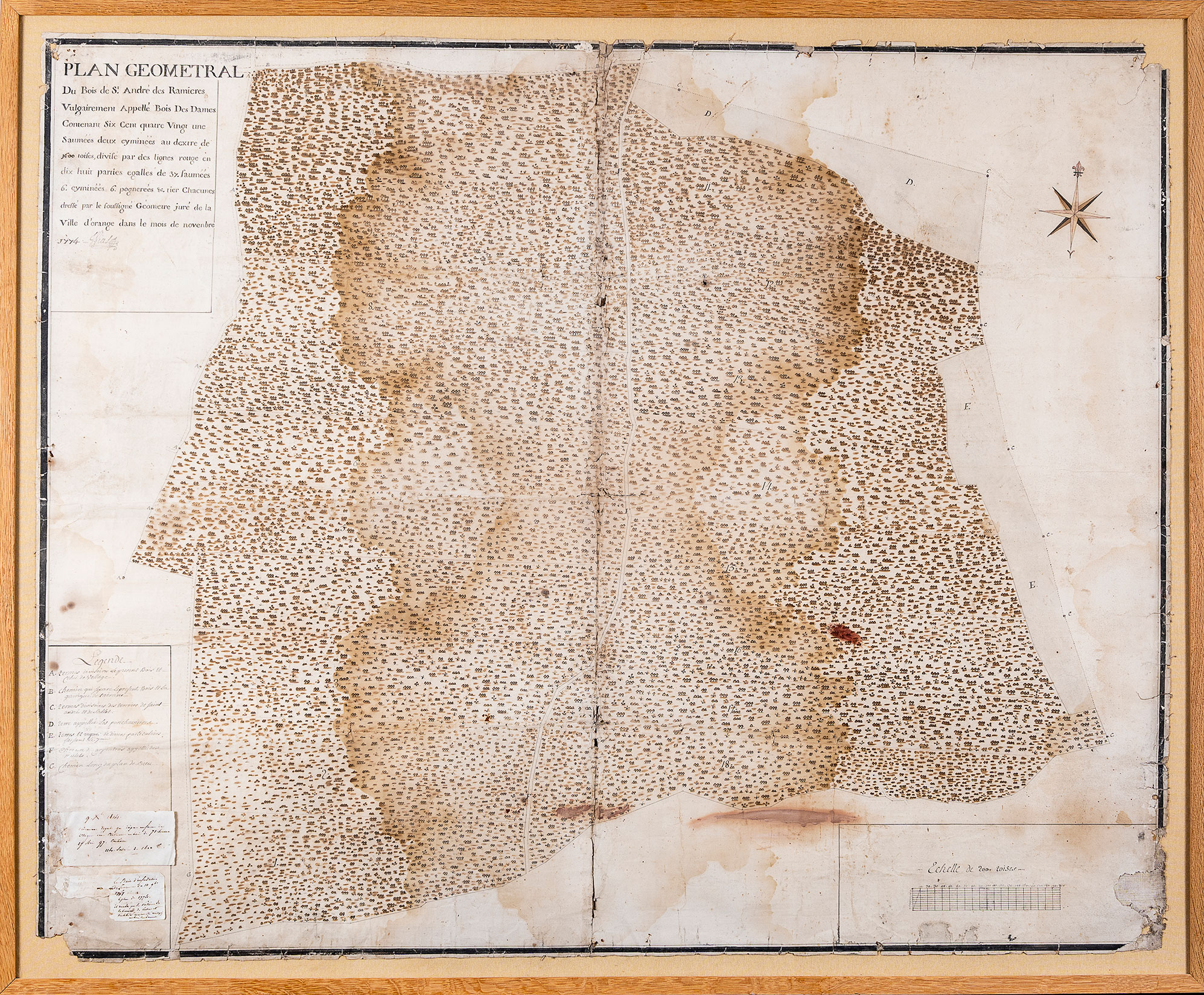

“Le domaine était des plus considérables. Lorsqu’en 1791 le district d’Orange morcela et vendit les terres, il comprenait, au dire du procès-verbal, 600 saumées de terres labourables et 1800 saumées de bois. Encore cette énumération est-elle incomplète. Quelques terres étaient déjà vendues, et ni le château avec ses dépendances, ni le moulin à farine, ni les rentes servies par divers fermiers en argent ou en nature n’y sont compris. Le prix de 460.000 francs dit assez, d’ailleurs, l’importance du domaine.”

“Des grands peupliers d’Italie, dont l’évêque avait fait à sa maison des champs une avenue magnifique, ont eu des rejetons qui ont pris la place de leurs aînés minés par la vieillesse ou couchés par le mistral. Seul témoin de ces temps déjà lointains, un grand cèdre étend encore ses branches sombres près de l’entrée du château.”

François-Marc Bruyère, “Notice historique sur Prébayon, dans le territoire de Séguret, et Saint-André-des-Ramières”, 1869

Bibliographie

Arch. vaticanes, Congrégation d’Avignon 14 : copie de pièces concernant la chartreuse de Saint-André des Ramières ou de Prébayon, avec bulle de Clément IV de 1268 (copie, XVIIe s.)

Bruyère (Abbé), Notice historique sur Prébayon et Saint-André des Ramières, Avignon, 1869.

Dubois (Marc), « La chartreuse de Prébayon et de Saint André de Ramières », Revue Mabillon, t. XXVI, 1936.

Gruys (Albert), Cartusiana. Un instrument heuristique, t. II : maisons. Paris, 1977.

Devaux (dom A.), « Pour une histoire des moniales chartreuses », Études et documents pour l’histoire des Chartreux, Analecta cartusiana, n° 208, 2003.

Olagnon (L.), « Un monastère féminin du haut Moyen ge : Prébayon (Séguret) », in Études vauclusiennes, XLVIII, juillet-décembre 1992, p. 27-28.

Rochet (Quentin), Les filles de Saint-Bruno au Moyen ge. Rennes, 2013. 188 p.

Magnani Soares-Christen (Eliana), “Monastères et aristocratie en Provence – milieu Xe – début XIIe siècles”, thèse de doctorat soutenue en janvier 1997

Sources complémentaires aux archives départementales de Vaucluse

6 G : fonds de l’évêché de Vaison (XVIe-XVIIIe s.)

1 J 747 : ordonnance de l’évêque de Vaison pour remédier à l’inconduite des religieuses (1673)

4 F 3 : notes de Lucien Gap sur Prébayon et Saint-André des Ramières, avec texte d’une étude restée manuscrite, copie de documents, photographies et plan (1892-1900)

5 F 173 : Histoire de l’ancien monastère de Prébayon et de Saint-André des Ramières, par Coulombeau (1812), copie manuscrite de l’abbé Jouve.