Nos grandes Appellations viticoles (AOP)

Châteauneuf-du-Pape

L’appellation Châteauneuf-du-Pape est le fleuron du patrimoine viticole de la vallée du Rhône méridionale. C’est au XIVe siècle que le pape Jean XXII fait construire à Châteauneuf une forteresse et y développe le célèbre vignoble…

Réputé autant pour ses vins blancs que pour ses rouges, le vignoble couvre un peu plus de 3 000 hectares de vignes et produit près de 100 000 hectolitres de vin chaque année (rouges à plus de 90%). Il s’étend sur la quasi-totalité de la commune de Châteauneuf-du-Pape et sur quatre communes voisines (Bédarrides, Courthézon, Orange et Sorgues).

Ce terroir exceptionnel, implanté sur la rive gauche du Rhône entre Avignon et Orange, est composé de vastes terrasses recouvertes d’argile rouge mêlée à de nombreux galets roulés de quartz. Au cœur du secteur méridional, le microclimat méditerranéen y est le plus chaud des Côtes-du-Rhône.

En plus de ces conditions de culture uniques, les vins de Châteauneuf-du-Pape ont aussi bâti leur très grande richesse aromatique du fait de l’utilisation de très nombreux cépages, 13 au total, avec le grenache noir qui reste dominant. L’art de l’assemblage…

La vigne est taillée en gobelets pour protéger les grappes du mistral et des brûlures du soleil. L’extrême maturation du raisin est encore accentuée par les fameux galets roulés, qui restituent la nuit toute la chaleur qu’ils emmagasinent pendant la journée.

Les vins rouges sont d’une fantastique complexité. Puissants, charpentés et équilibrés, ils sont très amples en bouche et développent un nez puissant aux notes de sous-bois. Leur robe grenat intense laisse deviner une palette aromatique très large : fruits mûrs (cassis, mûre), épices, torréfaction. Ils gagnent à être appréciés après quelques années de garde, les meilleurs millésimes pouvant même atteindre la maturité après plusieurs décennies.

Gigondas

Gigondas, Montmirail et ses Dentelles, sa tour sarrasine, le rocher du turc, les terrasses de l’Ouvèze… Gigondas et ses hameaux, c’est vallonné et bien ensoleillé. C’est la Provence aux senteurs de garrigue, de cyprès, des couleurs, des reliefs déchiquetés. Un paradis pour le grenache. Les arômes sont poivrés, de chocolat, de fruits rouges…. Il n’y a pas un Gigondas qui ressemble à un autre et le temps est leur allié !

L’AOP Gigondas s’étend sur les 1 230 ha du vignoble de la commune de Gigondas, au pied des célèbres Dentelles de Montmirail. La production moyenne est de 35 000 hectolitres de vins rouges (la production de rosés est très confidentielle). Issus des terrasses de cailloux roulés de l’Ouvèze, les vins de Gigondas ont la réputation d’offrir une grande finesse aromatique.

L’encépagement privilégie le grenache, avec en complément des cépages classiques de la vallée du Rhône méridionale, en particulier la syrah et le mourvèdre.

Les vins de Gigondas sont riches et généreux, avec une structure tannique bien présente et fondue. La bouche est ample, souvent charnue, avec une belle matière. Les tannins sont robustes mais fondus avec le temps, donnant des vins structurés et équilibrés.

On retrouve les arômes de fruits mûrs perçus au nez, accompagnés d’épices, de poivre, d’herbes de Provence et parfois de notes minérales. Les vins sont souvent marqués par une belle fraîcheur en finale, apportée par l’altitude relative et les sols calcaires du terroir. Ils offrent une belle capacité de garde, souvent de 5 à 15 ans, voire plus pour les meilleures cuvées.

L’Ouvèze

L’Ouvèze est une rivière qui coule dans les départements de la Drôme et de Vaucluse. Elle est un affluent gauche du Rhône. Elle passe à Saint-André-des-Ramières.

De près de 100 kilomètres de long et passant au pied de Saint-André-des-Ramières, elle prend sa source dans la montagne de Chamouse, près de Somecure, dans le massif des Baronnies au nord des plateaux du Vaucluse. Elle coule vers l’ouest en passant à Montguers, Buis-les-Baronnies, Pierrelongue, Mollans-sur-Ouvèze. Dans le Vaucluse, elle poursuit au nord-ouest du mont Ventoux et au nord des Dentelles de Montmirail pour traverser Vaison-la-Romaine.

Après Vaison, elle s’épand dans une plaine assez humide située entre Rasteau et Sorgues. L’Ouvèze rejoint le Rhône, en rive gauche, en passant à l’ouest de Sorgues face à l’île de la Barthelasse.

Ses principaux affluents : le Toulourenc, la Seille, les Sorgues, le canal de Vaucluse et sa branche canal du Griffon, le Menon, l’Eyguemarse…

Vacqueyras

L’AOP Vacqueyras est produite sur les communes de Vacqueyras et de Sarrians, au nord-est d’Orange. Le terroir s’étend sur environ 1 400 hectares de vignes, bordées par les vignobles de Gigondas et de Beaumes-de-Venise.

La production est d’un peu plus de 32 000 hectolitres par an. Le vignoble est implanté principalement au pied et sur les flancs du célèbre massif des Dentelles de Montmirail et sur les terrasses de l’Ouvèze. Le sol, d’une grande diversité, est composé essentiellement d’argile, de sable, de galets roulés, d’éboulis calcaire et de calcaires rouges. Avec un encépagement des plus traditionnels pour le vignoble méridional des Côtes-du-Rhône, cette typicité entre climat et sol permet d’élaborer des vins rouges de différents caractères (et quelques rosés ou rares blancs).

Les rouges sont issus majoritairement de grenache, de syrah, mourvèdre et cinsault.

Amples, ronds et gras en bouche, on retrouve dans les vins rouges de Vacqueyras des notes de fruits rouges et de violette, mais également des parfums de réglisse et de sous-bois. Ce sont des vins de caractère, équilibrés et fins, qui se consomment de préférence au bout de deux ou trois années.

Rasteau

L’AOP Rasteau est produite sur les communes de Cairanne, Rasteau et Sablet, dans le Vaucluse.

La reconnaissance d’AOP date de 1944 pour les vins doux naturels et de 2010 pour les vins rouges secs. Sur une superficie de 733 hectares, ce terroir produit annuellement environ 25 000 hectolitres.

L’ancienne terrasse du diluvium alpin est composée d’une matrice d’argile rouge, très riche en galets roulés de quartz et de calcaire gris.

Les vins rouges dégagent à l’aération un nez de cassis et d’épices douces. Charnus et bien structurés, ils ont un beau potentiel de vieillissement.

Ventoux

L’AOP Ventoux s’étend sur 6 700 hectares au pied du célèbre mont Ventoux. Le terroir est divisé en 3 secteurs viticoles : le bassin de Malaucène au nord, l’amphithéâtre de Carpentras plus au centre, et le secteur sud, qui borde le vignoble du Luberon.

L’AOP Ventoux produit environ 285 000 hectolitres de vin chaque année, principalement des rouges (85% des volumes), mais également des rosés et de rares blancs.

Les sols sont globalement issus de sédiments tertiaires, de calcaire dur, d’éboulis, d’alluvions anciennes caillouteuses. Bien que divisé en 3 secteurs, le vignoble du Ventoux bénéficie de conditions climatiques assez homogènes et très favorables à l’élaboration de vins de qualité. Il tire profit de l’ensoleillement et des chaleurs typiques du climat méditerranéen, et de l’altitude des parcelles qui confère de la fraîcheur aux vins. Le vignoble est enfin bien abrité des vents par les massifs environnants.

Les vins sont issus de divers cépages : principalement grenache noir et syrah pour les rouges. Ils sont souvent fruités, peuvent être souples et légers, d’autres plus marqués de puissants tannins et plus colorés.

Côtes-du-Rhône

L’aire d’Appellation s’étend de Vienne au nord jusqu’à Avignon au sud. Le vignoble se répartit en deux régions : les Côtes-du-Rhône septentrionales (de Vienne à Livron-sur-Drôme) et les Côtes-du-Rhône méridionales (de Montélimar et Bourg-Saint-Andéol à Avignon). La surface de production est de 29 000 hectares. La production annuelle est en moyenne de 1 million d’hectolitres. L’Appellation Côtes-du-Rhône comporte 172 communes sur six départements (Rhône, Loire, Ardèche, Drôme, Vaucluse et Gard).

Le vignoble est divisé en deux grandes zones : le Rhône septentrional (au nord) et le Rhône méridional (au sud).

Concernant la partie méridionale, le climat est de type méditerranéen avec des étés chauds et secs, influencés par le mistral, un vent sec et puissant qui aide à maintenir la vigne en bonne santé en limitant l’humidité. On observe une grande diversité de sols.

La syrah est le cépage principal du Rhône septentrional, tandis que le grenache domine dans le Rhône méridional. On trouve également d’autres cépages comme le mourvèdre, le carignan et le cinsault.

Mais remontons le temps. Au XIIIe siècle, la viguerie d’Uzès fut divisée en deux. Il y eut la viguerie haute ou Cévennes, et la viguerie basse qui prit le nom de la Côte du Rhône. Les vins de la “Côte du Rhône” étaient réputés. Une réglementation intervient en 1650 pour protéger leur authenticité de provenance et garantir leur qualité.

Un premier édit royal daté du 27 septembre 1729 tenta de donner une identité vinicole à cette petite région. Il fut insuffisant et modifié en 1737 en ces termes : “Tous les tonneaux de vin destinés pour la vente et transport du cru tant de Roquemaure que des lieux et paroisses voisines et contiguës : Tavel, Lirac, Saint-Laurent-des-Arbres, Saint-Geniès-de-Comolas, Orsan, Chusclan, Codolet et autres qui sont de qualités supérieures seront marqués sur l’un des fonds, étant pleins et non autrement, d’une marque de feu qui contiendra les trois lettres CDR signifiant Côte du Rhône avec le millésime de l’année.”

Cette dénomination fit florès, puisqu’en 1783, un membre de l’Académie de Marseille indiquait que “La côte du Rhône est aussi renommée par la finesse de ses huiles que par le bouquet de ses vins.”

Ce nom traversa le siècle puisqu’en 1869, un journal local avait pour titre “La Côte du Rhône” et qu’en 1890, Frédéric Mistral parle de “Costo dou Rose, renommée pour ses vins”. Ce n’est qu’au XXe siècle que la Côte du Rhône devient les Côtes du Rhône en s’étendant aux vignobles situés sur la rive gauche du Rhône. La création du Syndicat général des vignerons des Côtes du Rhône en 1929, par Pierre Le Roy de Boiseaumarié, fut une étape décisive dans cette extension. Cette notoriété, acquise au fil des siècles, fut validée par les Tribunaux de Grande Instance de Tournon et d’Uzès en 1936. L’Appellation fut créée par le décret du 19 novembre 1937.

Le mont Ventoux

Le mont Ventoux est le sommet du Vaucluse et le géant de la Provence. Culminant à 1 909 mètres, il fait environ 25 kilomètres de long sur un axe est-ouest pour 15 kilomètres de large sur un axe nord-sud. Surnommé le mont Chauve, son isolement géographique le rend visible sur de grandes distances. Il constitue la frontière linguistique entre le nord et le sud-occitan. C’est le géant de Provence.

Avant d’être parcourue par trois routes principales, qui ont permis le développement du tourisme vert et des sports de pleine nature aussi bien en été qu’en hiver, notamment avec l’organisation de grandes courses cyclistes, de bolides motorisés ou autres événements, la montagne était sillonnée de drailles tracées par les bergers à la suite de l’essor de l’élevage ovin entre le XIVe et le milieu du XIXe siècle.

Lucien Lazaridès est le premier coureur du Tour de France

à avoir franchi le sommet du mont Ventoux. C’était en 1951.

Dès 1902, c’est sur les 21 km de la route de l’Observatoire,

dont une extrémité est à 293 mètres d’altitude et l’autre à 1912 mètres,

que s’est déroulée la première course de côte du Mont Ventoux.

Elle fut remportée par Paul Chauchard au volant d’une Panhard et Levassor.

Sa nature essentiellement calcaire et de nombreux pierriers dans la partie sommitale expliquent la remarquable blancheur du sommet. La montagne présente également une intense karstification due à l’érosion par l’eau. Les précipitations y sont particulièrement abondantes au printemps et à l’automne. L’eau de pluie s’infiltre dans des galeries et rejaillit au niveau de résurgences au débit variable telles que la fontaine de Vaucluse ou la source du Grozeau.

Le mont Ventoux est soumis à un régime méditerranéen dominant, responsable parfois l’été de températures caniculaires, mais l’altitude induit aussi une grande variété de climats, du sommet au climat de type montagnard, en passant par un climat tempéré à mi-pente. En outre, le vent peut être très violent et le mistral souffle pratiquement la moitié de l’année. Cette géomorphologie et ce climat particuliers en font un site environnemental riche et fragile, constitué de nombreux étages de végétation, comme en témoigne son classement en réserve de biosphère par l’UNESCO et en site Natura 2000.

Si des peuplements humains sont avérés au niveau des piémonts durant la Préhistoire, la première ascension documentée jusqu’au sommet serait l’œuvre, le 26 avril 1336, du poète Pétrarque depuis Malaucène sur le versant nord. Il ouvre la voie, plus tard, à de nombreuses études à caractère scientifique. Par la suite, pendant près de six siècles, le mont Ventoux va être intensément déboisé, au profit des constructions navales à Toulon, des fabricants de charbon de bois et des éleveurs ovins.

Alors que l’élevage ovin a presque disparu, l’apiculture, le maraîchage et la viticulture, la récolte des champignons parmi lesquels la truffe, ainsi que la culture de la lavande sont toujours pratiqués.

En raison de ces particularités, le mont Ventoux est une figure symbolique importante de la Provence ayant alimenté récits oraux ou littéraires, et maintes représentations graphiques artistiques ou scientifiques.

En occitan provençal, mont Ventoux se dit Mont Ventor selon la norme classique ou Mount Ventour selon la norme mistralienne.

Le nom d’origine Ventour apparaît déjà au IIe siècle sous sa forme latine Vĭntur sur trois inscriptions votives à un dieu celte. La première est découverte au XVIIIe siècle, à Mirabel-aux-Baronnies, sur le site de Notre-Dame de Beaulieu par Esprit Calvet. Elle indique VENTVRI / CADIENSES / VSLMN. La seconde, qui provient d’Apt, est relevée, en 1700, par Joseph-François de Rémerville, lequel note VENTVRI / VSLM / M. VIBIVSN. La troisième est exhumée lors des fouilles de 1993, à la chapelle Saint-Véran, près de Goult, seul VINTVRIN restait lisible sur un fragmenta.

Si cet oronyme est passé dans la langue provençale sans grand changement, il n’en est pas de même de son savant rhabillage latin Mons Ventosus qui est documenté dès le Xe siècle et qui est le vocable employé par Pétrarque au XIVe siècle. À la suite du poète, il a été réinterprété pendant longtemps comme “mont venteux” tant il est vrai que le mistral y souffle souvent à plus de 100 km/h, et parfois bien plus.

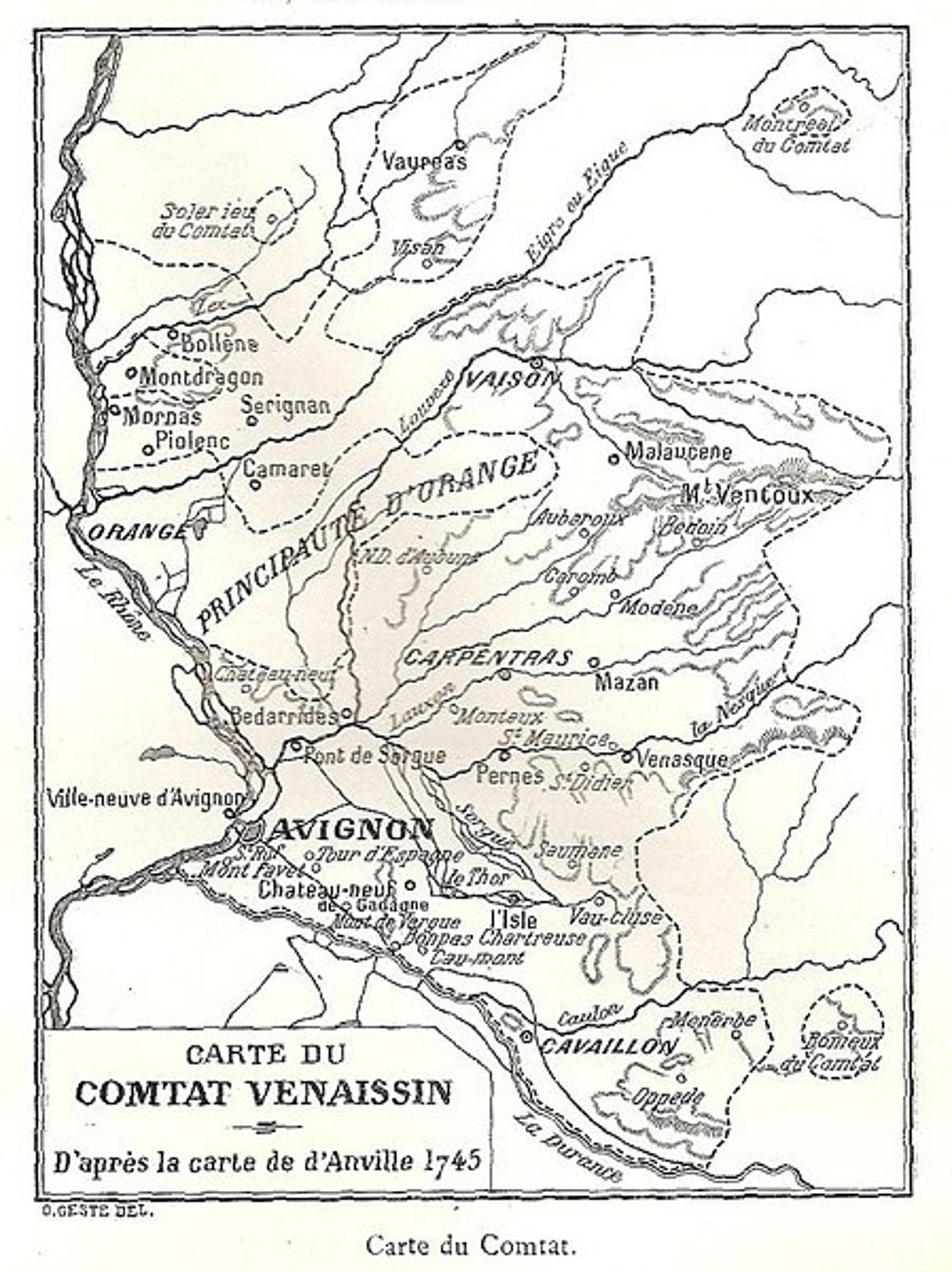

Le Comtat Venaissin

Le Comtat Venaissin, souvent dénommé le Comtat, est un ancien État pontifical. Il a été fondé au Moyen Âge, en 1125, et a été totalement dissous le 14 septembre 1791. Il aura donc vécu près de 700 ans !

Il s’étend entre le Rhône, la Durance, le Mont Ventoux et les Dentelles

de Montmirail et regroupe les villes de Carpentras, Vaison-la-Romaine, l’Isle-sur-la-Sorgue, Cavaillon…

80 communes actuelles composaient le Comtat Venaissin, réparties entre les départements du Vaucluse et de la Drôme. Cela correspond aujourd’hui à la partie sud du département de la Drôme pour 10 % d’entre elles, 90 % des communes concernant le Vaucluse qu’il recouvre presque entièrement.

Le Comtat est né du traité de partage de la “Grande Provence”, arrêté en date du 16 septembre 1125 entre le comte de Toulouse (Alphonse Jourdain) et le comte de Barcelone (Raymond Bérenger). Ce traité a accordé le territoire nord, couvrant les terres entre la Durance et l’Isère au comte de Toulouse, qui devient le “Marquisat de Provence”. C’est au sein de ce marquisat que l’on retrouve le fameux comtat Venaissin, qui en constitue d’ailleurs la majeure partie. Le territoire sud est, quant à lui, remis au comte de Barcelone avant de revêtir le nom de “Comté de Provence”.

Au début du XIIIe siècle, l’Église s’engage dans une épopée guerrière connue sous le nom de “Croisade contre les Albigeois” (1208-1229), visant l’anéantissement du catharisme qui est largement implanté en Languedoc et notamment sur les terres dominées par la maison de Toulouse. Raymond VI, héritier du Comtat est considérablement affaibli et contraint de partir en croisade. De fait, le roi Louis VIII soumet Raymond VI au traité de Paris, établi le 12 avril 1229, qui dépossède la maison de Toulouse de ses terres et les répartit entre l’Église et la royauté. Le Comtat Venaissin est alors remis au Saint-Siège.

S’ouvre ensuite une période houleuse durant laquelle les terres déchues font objet de revendications de la part des dépossédés, soutenus par des figures importantes de l’époque.

Le Comtat est finalement remis au Pape Grégoire X le 27 janvier 1274. La papauté a ainsi conservé la mainmise sur le Comtat jusqu’en 1790, en se basant sur un gouvernement monarchique légitimé par la volonté de Dieu.

Ce n’est qu’à partir du 14 septembre 1791 que le Comtat est rattaché aux États d’Avignon après un vote de l’Assemblée nationale. Le Comtat est finalement intégré au département du Vaucluse dont la création est décidée par décret pris par la Convention nationale le 25 juin 1793 (au même titre que la cité État d’Avignon, les principautés d’Orange et Mondragon, le comté de Sault et la viguerie d’Apt).